50 anni fa, il 27 giugno 1973, l’Uruguay, governato fin dal 1968 in maniera autoritaria, conobbe una brusca accelerazione delle politiche repressive, con lo con lo scioglimento del parlamento e l’insediamento di una vera e propria dittatura civile-militare.

I quasi undici anni di dittatura (la vita democratica riprese formalmente il 28 febbraio 1984) le politiche terroristiche delo stato portarono a migliaia di carcerazioni illegittime, a torture, a assassinii, a sparizioni, a crimini sessuali, al sequestro di minori, all’esilio.

Il golpe uruguaiano si colloca nel periodo nel quale le classi dominanti del subcontinente latinoamericano, con l’esplicito sostegno politico e materiale dell’amministrazione di Washington, temendo di perdere il controllo della società, attraversata da importanti conflitti sociali, reagiscono violenetemente, affidando il potere statale alle gerarchie militari.

In quel periodo oltre al golpe uruguaiano (27 giugno 1973) si collocano anche i golpe cileno (11 settembre 1973) e argentino (24 marzo 1976).

Tutto il Novecento latinoamericano è segnato da decine di colpi di stato, segno della debolezza della borghesia dei diversi paesi del subcontinente di fronte all’ascesa delle masse popolari, in particolare dopo la vittoria della Rivoluzione cubana (1959).

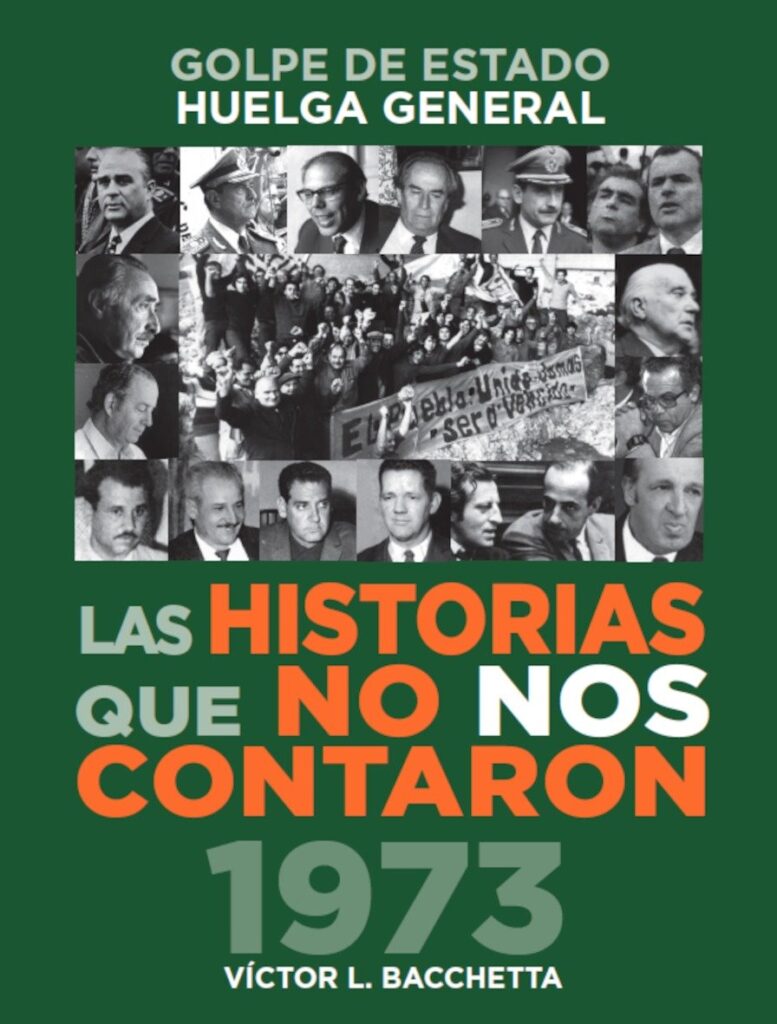

Per ricordare il cinquantesimo anniversario del golpe uruguaiano, pubblichiamo qui sotto un articolo di Ernesto Herrera, editore del sito Correspondencia de Prensa, e un estratto del libro Las historias que no nos contaron. 1973: Golpe de Estado y Huelga General, di Víctor L. Bachetta.

1973, l’imposizione di un regime controrivoluzionario

di Ernesto Herrera, da correspondenciadeprensa.com

Giovedì 12 luglio 1973. Decine di migliaia di lavoratori tornano al lavoro. Nelle fabbriche, nei cantieri, nelle officine, nelle banche, negli stabilimenti di lavorazione della carne, negli ospedali, negli uffici, si comincia a ristabilire la “normalità” lavorativa.

In molti di questi luoghi, appena arrivati, i lavoratori trovano le stesse immagini inquietanti: manifesti sindacali e cartelli di solidarietà strappati. Mancano gli spogliatoi, gli armadietti sono vuoti. Nessuna traccia di organizzazione o di lotta recente.

Il giorno prima, il Consiglio di Rappresentanza della CNT (Convención Nacional Trabajadores), ormai fuori legge, ha deciso di revocare lo sciopero generale: 22 sindacati a favore, 2 contrari, 4 astenuti. Nella risoluzione si legge che:

“Nelle attuali circostanze il suo prolungamento indefinito porterebbe solo a logorare le nostre forze e a consolidare quelle del nemico. Non usciamo da questa battaglia sconfitti o umiliati. Al contrario, l’eroismo dimostrato durante tutta la battaglia, in particolare dai distaccamenti più forti della classe operaia (…) dimostra che la forza dei lavoratori, nonostante le ferite ricevute, non è stata fondamentalmente intaccata”.

(Il PIT-CNT, Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) e Convención Nacional Trabajadores (CNT), è la risultante della unificazione dei due principali sindacati uruguaiani, formatasi il 1° maggio 1983, quando la brutale dittatura civile-militare stava entrando nella sua fase finale, ndt).

A quel punto, centinaia di scioperanti e militanti erano già imprigionati nelle caserme e nel Cilindro Municipal de Montevideo, il più grande stadio di basket del paese. Coloro che riuscirono a sottrarsi alla caccia repressiva si rifugiarono nella clandestinità. Alcuni vagavano all’aperto, altri si rifugiavano presso amici, parenti, centri parrocchiali. Tutti in clandestinità.

A differenza dei dirigenti della CNT, gli imprenditori lessero la situazione con precisione. Fecero i conti e agirono, senza indugio. Felici della vittoria golpista, impedirono qualsiasi sforzo di riorganizzazione sindacale di base, vietando persino i distintivi. La parola “compagno” divenne sospetta per capisquadra e dirigenti. Doveva essere pronunciata sottovoce. I “facinorosi” più in vista furono licenziati quasi immediatamente. Era il test dei padroni per valutare la capacità di reazione dei lavoratori. Non c’è stata.

Gli accordi firmati e le categorie funzionali sono stati immediatamente disattesi. I turni di lavoro, i “buoni” quindicinali e le ferie annuali sono stati “riprogrammati”. Gli straordinari sono tornati a essere una “semplice” retribuzione. Gli abiti da lavoro divennero costosi. Tutte le conquiste precedenti furono calpestate.

Non c’era spazio per la confusione. Questi erano i primi segni di un’innegabile sconfitta strategica. Lo sciopero generale che affrontò il colpo di stato del 27 giugno non poté impedire il consolidamento di un regime “civile-militare” che avrebbe spazzato via tutte le libertà democratiche per più di un decennio.

Nei giorni e nelle settimane successive alla revoca dello sciopero, l’indignazione si accelerò. Cominciarono a circolare innumerevoli “liste nere”. In esse, le camere di commercio e il ministero degli Interni “marchiavano” gli attivisti. A questi ultimi veniva impedito di lavorare in qualsiasi settore dell’economia. Migliaia furono licenziati nel settore privato (anche senza indennizzo). Altri furono “riassunti” e poi licenziati nel servizio pubblico.

Era necessario riqualificarsi per sopravvivere. E molti non hanno trovato altra scelta che il lavoro precario dei changa (i lavortetti, ndt), che non richiedeva un precedente impiego o una fedina penale pulita. Si muovevano attraverso varie “professioni”. In questo modo, hanno improvvisato un nuovo “sapere lavorativo” in condizioni di sovra-sfruttamento. Tra il 1974 e il 1981, i salari sono diminuiti del 30%.

Vennero imposte “nuove forme di rapporti di lavoro”. Generate dalla “caduta dei salari reali, dall’aumento dell’orario di lavoro e della sua intensità e dalla maggiore partecipazione delle donne, con salari medi più bassi, al mercato del lavoro. Tutto ciò ha portato a un sostanziale aumento del plusvalore assoluto e relativo estratto. A ciò si è aggiunta una squalificazione delle conoscenze dei lavoratori, dovuta all’esilio forzato del contingente più qualificato della forza lavoro”. (da La Dictadura Financiera, di Juan Berterretche e Aldo Gili, sotto gli pseudonimi di Juan Robles y Jorge Vedia, Editorial Letro, Montevideo, 1983)

A metà del 1974, migliaia di lavoratori e le loro famiglie erano partiti per un esilio economico in Argentina, Europa, Canada e Australia. Con lo sgomento nelle loro valigie. Alcuni non sono più tornati. Altri sono tornati solo nel 1985, con la “restauración democrática”.

La fine del mito dell’Uruguay “democratico”

La revoca dello sciopero significava “tornare al lavoro” alle condizioni imposte dai putschisti. Si trattava di una prova categorica che l’equilibrio del potere si era rovesciato contro i lavoratori e le loro organizzazioni.

Con l’interruzione dello sciopero, lo stato e le fazioni dominanti delle classi proprietarie hanno ristabilito il controllo della “disciplina sociale”. Senza bisogno di tornare alle “tradizioni civiche”, che erano diventate obsolete. Che erano obsolete.

La “vecchia classe politica”, logora, “inetta e corrotta”, è stata estromessa dal potere. Non c’era bisogno di espedienti legalistici. Il formato istituzionale del regime di dominio è stato radicalmente rovesciato. Non solo di facciata. La favola dell'”Uruguay liberale”, egualitario e tollerante, famoso per il suo modello “esemplare” di partitocrazia, lasciò il posto a un granitico ordine controrivoluzionario. Atroce, oscurantista.

Pioniere, è bene ricordarlo, nell’inaugurare il ciclo del terrorismo di stato nel Cono Sud durante gli anni Settanta. Senza le bombe e le sparatorie di massa fin dal primo giorno, come avvenne nell’assalto fascista che rovesciò il governo popolare di Salvador Allende, ma certamente con lo stesso istinto criminale.

Da questa parte della cordigliera, “solo due morti”: Ramón Peré e Walter Medina, giovani studenti uccisi dalla polizia mentre scrivevano sui muri durante lo Sciopero Generale. Anche se l’infame elenco dei crimini contro l’umanità, con migliaia di prigionieri politici e torturati, centinaia di assassinati e scomparsi, sarebbe stato compilato più tardi, nell’ambito dell’oscuro Plan Cóndor che operava in Argentina, Cile, Paraguay e Uruguay.

L’apparato totalitario prese di mira le organizzazioni sindacali e studentesche, il Frente Amplio e tutte le forze di sinistra, la libertà di stampa, la creatività culturale. Erano i nemici principali, obiettivi strategici da distruggere. Così insegnavano i manuali di controinsurrezione della “Dottrina della sicurezza nazionale” ispirata da Washington.

In questo quadro di terrore implacabile, ogni espressione di resistenza valeva una lunga condanna per il reato di “sedizione”, dettata da un sistema giudiziario militare che a sua volta metteva a disposizione giudici, pubblici ministeri e “avvocati d’ufficio” (civili e militari) che fingevano di difendere gli accusati.

Le illusioni delle direzioni sindacali

Nel 1964, il movimento sindacale aveva deciso uno sciopero generale in caso di colpo di stato. La misura fu ratificata dalla CNT nel 1967, poco dopo la sua fondazione. Si sarebbe aggiunto “con l’occupazione”, per concentrare la forza nei luoghi di lavoro ed “evitare la dispersione”. La resistenza sarebbe avvenuta con “metodi pacifici”.

Nessuna delle innumerevoli sequenze fotografiche dell’epoca mostra poliziotti o soldati feriti o attaccati nel corso dello sciopero. Una prova ineludibile che la resistenza non andò mai oltre le indicazioni della CNT, egemonizzata dal Partito Comunista.

Le proposte di utilizzare metodi di resistenza più militanti sono state soffocate in nome dell’“unità” del movimento operaio. Iniziative isolate per esercitare il legittimo diritto di autodifesa non rientravano nell’orientamento strategico dello sciopero. Sono state criticate nelle assemblee degli attivisti in cui si sono discusse le alternative: lasciare il confino delle occupazioni, che consentiva di concentrare la repressione; portare la vertenza in piazza con proteste di massa, che avrebbero insinuato nella società la percezione di qualcosa di simile a un “doppio potere”; che lo sciopero mirava a rovesciare la dittatura.

Ma non era così. Questi obiettivi non rientravano nelle aspettative della CNT, né del Frente Amplio. Essi continuarono a giocare tutte le loro carte su una fantasiosa alleanza con i settori “costituzionalisti” delle Forze Armate. Che, tra l’altro, se esistevano, non avevano alcun potere di comando sulle truppe, né potenza di fuoco. Le unità militari più importanti erano decisamente favorevoli al colpo di stato.

In questo contesto, l’unico arsenale degli scioperanti consisteva nella loro convinzione, nell’incoraggiamento dei quartieri, nel sostegno degli studenti e nell’inevitabile canto dell’inno nazionale al momento degli sgomberi.

D’altra parte, le fotografie mostrano la furia repressiva in decine di fabbriche, nella raffineria, nel Frigorífico Nacional e in tanti altri luoghi occupati. Operai picchiati, feriti, insanguinati, gassati, ammanettati e presi a calci per terra. Costretti a cancellare con la lingua muri e manifesti con slogan contro il colpo di stato.

Armi da guerra contro volantini stampati su macchine da stampa artigianali. Quartieri operai invasi, militarizzati, per disarticolare l’ampia solidarietà popolare con gli scioperanti. Una lotta tremenda, eroica, impari, in cui i lavoratori hanno dimostrato una costante volontà di lotta e di sacrificio:

“Senza direzione o direttive chiare, hanno resistito agli sgomberi e alla repressione per rioccupare non appena i militari se ne sono andati (…) sono arrivati, come ad Alpargatas, a occupare e rioccupare la fabbrica fino a 8 volte, per finire a continuare l’occupazione a Cervecerías quando l’esercito si è installato nello stabilimento” (da 15 días que conmovieron al Uruguay, saggio di Pablo Ramírez, con lo pseudonimo di Jorge Guidobono, Revista de América, 1974, Buenos Aires).

Da febbraio si sapeva che il colpo di stato era “imminente”. Tuttavia, la CNT non fece un passo in direzione dello scontro decisivo. Nessuna preparazione centralizzata. Nemmeno la minima raccomandazione difensiva. Zero “fondi per lo sciopero”.

Ogni sindacato, ogni comitato di base, gli scioperanti nel loro insieme, hanno dovuto rispondere con tutto ciò che avevano a disposizione.

Lo hanno fatto, disciplinati dalle poche linee guida della centrale sindacale.

- Occupare e non opporre resistenza in caso di sgombero;

- rioccupare se le condizioni lo permettono;

- non lasciare che gli altri lavoratori sgomberati entrino nel luogo occupato;

- fare affidamento sulla solidarietà del quartiere, svolgendo attività con i vicini, i piccoli negozi e le fiere.

Ma la portata dello sciopero si stava indebolendo. Il quinto giorno, i trasporti urbani ed extraurbani, guidati da sindacalisti del Partito Comunista, hanno disertato (vedi l’estratto sullo sciopero dei trasporti, più sotto). Da quel momento le grandi aree commerciali tornarono alla piena attività. Lo stesso accadde nell’interno del paese. Il clima di scontro dei primi giorni cominciò ad affievolirsi.

In successivi incontri con i dirigenti della CNT (nel corso dello sciopero stesso), i comandanti militari avevano già respinto le richieste che riassumevano il “programma” dello sciopero “per la ripresa del paese”. Piena validità dei diritti sindacali e politici; libertà di espressione; misure di “riorganizzazione economica” come la nazionalizzazione del sistema bancario, del commercio estero e dell’industria della lavorazione della carne; recupero del “potere d’acquisto” di salari e pensioni; controllo dei prezzi con sovvenzioni ai prodotti di consumo popolare.

Non un solo accenno a Juan María Bordaberry (Partito Colorado), il Presidente della Repubblica che nel febbraio 1973 aveva accettato di “co-governare” con le Forze Armate, istituendo il Consiglio di Sicurezza Nazionale (COSENA), da allora il vero organo del potere statale. Non si parla nemmeno delle sue dimissioni e della richiesta di indire nuove elezioni, anticipandole, senza aspettare il 1976.

A questo proposito, la dirigenza della CNT mantenne la sua irresponsabile coerenza durante lo sciopero. Scommettendo fino all’ultimo momento sull’illusorio “contro-golpe” dell’ala “progressista” delle Forze Armate.

Lunedì 9 luglio, “alle cinque” del pomeriggio, nel centro di Montevideo, circa 30.000 persone hanno sfidato i carri armati dell’esercito e i cannoni ad acqua “guanacos” della polizia con pietre e bombe molotov improvvisate. Centinaia di manifestanti sono stati colpiti, altrettanti arrestati, tra cui il generale Líber Seregni, presidente del Frente Amplio. È stato l’unico appello della CNT per una protesta di massa in due settimane. Fu una dimostrazione di forza tardiva. A quel punto lo sciopero era già morto dissanguato.

Ci sono voluti decenni perché alcuni dei principali dirigenti della CNT e del Partito Comunista di quegli anni potessero svelare il “bilancio” che la centrale sindacale presentò nella risoluzione dell’11 luglio, quando lo sciopero fu revocato. La vicenda cambiò il quadro storico:

(…) Lo sciopero generale si sviluppò in modo molto isolato dalla società nel suo complesso, con molta simpatia popolare, ma senza forze politiche e sociali che si unissero in qualche modo. Non è diventato uno sciopero civico, uno sciopero nazionale (…) È stato uno sciopero di resistenza, che ha resistito finché ha potuto. È stato utile, sicuramente è stato utile. Non ho mai detto che li abbiamo sconfitti. Ci hanno sconfitto e massacrato, ma in qualche modo lo sciopero ha isolato socialmente la dittatura”. (dall’intervista a Vladimir Turiansky contenuta nel libro di Alfonso Lessa, El “pecado original”. La izquierda y el golpe militar de febrero de 1973, Editorial Sudamericana, Montevideo, 2012)

Anche se non c’era autocritica in ciò che diceva sull’accumulo di disinformazione e disorganizzazione che era la CNT durante lo sciopero, né sulla strategia adottata, era più vicino alla realtà di ciò che accadde.

L’altra conclusione era una vecchia verità. La dittatura uruguaiana è nata “orfana” di una base sociale attiva a suo favore. Una differenza che vale la pena notare anche rispetto ai colpi di stato in Cile (settembre 1973) e in Argentina (marzo 1976). Ma il costo politico ed economico, sociale e umano pagato dalla classe operaia è stato molto simile. Tragico.

Una sconfitta storica

Qualche mese prima, il 9 febbraio (quando il colpo di Stato era già in gestazione), le Forze Armate avevano pubblicato i “Comunicati 4 e 7”. Furono accolti con entusiasmo dal Partito Comunista che, per bocca del suo principale teorico, Rodney Arismendi, propose il fronte unito “tra la tuta, la tonaca e l’uniforme”. La stessa posizione fu assunta da altre forze del Frente Amplio e dalla direzione della CNT. Si trovarono d’accordo sulla diagnosi: il pronunciamento militare esprimeva “obiettivi programmatici comuni” e l’esistenza di una corrente nazionalista di pensiero “peruvianista” (cioè in sintonia con ill regime peruviano del generale Juan Velazco Alvarado, definito “nazionalista” e “progressista”) all’interno dell’apparato militare. Doveva essere sostenuto. Perché riconfermava che il dilemma chiave continuava a essere tra “oligarchia o popolo”, e le Forze Armate erano, in questa logica, parte del popolo e non semplicemente il braccio armato dell’oligarchia.

Qualche tempo dopo, gli stessi militari avrebbero riconosciuto che i comunicati erano serviti a “neutralizzare” la sinistra sulla via della dittatura.

E ancora: che alcune delle questioni economiche sollevate nei comunicati erano state il risultato di negoziati con i leader del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (la maggior parte dei quali già in carcere) presso la caserma del Battaglione Florida. Questi negoziati si erano svolti quando la struttura militare del MLN era stata già smantellata dalla repressione e furono sospesi dai militari con la richiesta di una resa política “incondizionata” della guerrilla.

Il 27 giugno si concluse la lunga “crisi nazionale”. Il blocco del regime di dominazione fu sbloccato. Il Parlamento, cassa di risonanza della scissione dei “partiti tradizionali”, fu sciolto. La “soluzione autoritaria” aveva un percorso chiaro.

Anche se la sua genesi risale a molto tempo prima. Sotto i governi del Partido Colorado di Jorge Pacheco Areco e Juan María Bordaberry, la repressione era in cima all’agenda: “misure di sicurezza immediate” per reprimere gli scioperi, militarizzazione dei dipendenti pubblici, assassinii di studenti, torture di prigionieri politici (per lo più della sinistra “guerrigliera”), squadroni della morte, messa fuori legge dei partiti di sinistra, chiusura dei giornali.

Con la sconfitta strategica di giugno-luglio, si è chiuso il ciclo di ascesa delle lotte operaie e popolari, che aveva raggiunto il suo apice negli anni 1968-1972. Con essa, il processo di “accumulazione di forze” del movimento popolare è stato bloccato. Le organizzazioni di orientamento rivoluzionario sono state distrutte.

I dibattiti sul programma di “riforme strutturali”, sul ruolo dello sciopero generale, sulle “modalità di avvicinamento al potere” e sull’“armamento dell’avanguardia” non erano più presenti. Non è stata riconquistata nemmeno la forza delle correnti “militanti e consapevoli della classe” che, negli “anni duri“, si sono contese spazi di influenza con l’egemonia “riformista” nel movimento sindacale. I metodi di “lotta politica con le armi” del MLN e di altri gruppi ispirati al guevarismo erano stati sconfitti molto prima del colpo di stato.

Il cinquantenario per la “nuova” classe lavoratrice

In un certo senso, il filo della “memoria storica” è stato reciso. Anche se le commemorazioni rituali continuano a evocare, legittimamente, quel “glorioso sciopero”. Mezzo secolo dopo, la classe operaia è molto diversa, non solo per ragioni generazionali.

La “coscienza di classe” ha lasciato il posto all’“identità nazionale” in una società in cui i principali attori politici, di tutti i partiti del sistema, si riconoscono come “avversari ma non nemici”. Il Frente Amplio si è riciclato nel “campo progressista” e ha governato per 15 anni. Il “cambiamento possibile” ha tenuto sotto chiave qualsiasi idea di orizzonte anticapitalista. Ora, la “lotta di classe” può svolgersi, senza antagonismi radicali, nel quadro di un’indissolubile “convivenza democratica” che si attiene rigorosamente al rito del “Mai più”.

Martedì 27 giugno 2023, il PIT-CNT ha indetto uno “Sciopero Generale Parziale” tra le 9.00 e le 13.00 e una marcia dalla raffineria ANCAP (compagnia petrolifera statale) alla sede della Federazione del Vetro, il luogo in cui nel 1973 la CNT decise di iniziare lo Sciopero Generale, nell’emblematico quartiere operaio di La Teja. Come omaggio ai combattenti contro il colpo di stato. Diverse centinaia di manifestanti accompagnarono l’appello.

Nel frattempo, come in tutti gli “scioperi generali parziali” decretati dall’apparato sindacale, la maggior parte dei salariati, più del 60%, è andata al lavoro. Hanno rispettato il loro orario giornaliero. In altre parole, non hanno preso le quattro ore libere per ricordare. Anche i sindacati dei trasporti non si sono paralizzati, anche se questa volta hanno “aderito” all’appello.

In ogni caso, gran parte dei lavoratori ha seguito con attenzione l’intensa copertura mediatica delle commemorazioni. Molti di loro si sono emozionati. In mezzo, naturalmente, alla precarietà del lavoro e dei salari e alla massiccia povertà imposta dalle “moderne” forme di sfruttamento capitalistico. Che non considerano produttivo il tempo perso a memorizzare formidabili esperienze di lotte collettive. Queste sono, inoltre, irripetibili.

Il crollo dei trasporti

Estratto dal libro Las historias que no nos contaron. 1973: Golpe de Estado y Huelga General, di Víctor L. Bachetta. A cura di Sitios de la Memoria Uruguay, 2023.

Perché gli autobus della capitale non sono stati distribuiti nelle fabbriche occupate? O, in alternativa, perché non sono state rimosse le parti del motore dagli autobus, che avrebbero impedito di utilizzarli senza danneggiarli? Queste domande non trovarono risposta all’epoca e potrebbero spiegare perché i trasporti non svolsero il ruolo che avrebbero dovuto avere nello sciopero generale.

Una delle spiegazioni accettate 20 anni dopo gli eventi può essere molto semplice, ma ha avuto un impatto molto importante. Héctor Bentancurt, il principale leader del sindacato AMDET (il sistema di trasporto urbano municipale di Montevideo, che non esiste più da decenni) e della Federazione dei Lavoratori dei Trasporti (FOT), fu preso dal panico e scomparve dalla scena, lasciando l’organizzazione alla deriva. Il fatto che ciò sia avvenuto indica che le relazioni all’interno di quel sindacato erano totalmente verticali.

Secondo uno dei presenti, Bentancurt era presente alla riunione nella sede del Partito Comunista la notte del 26 giugno, quando Gerardo Cuesta (metalmeccanico) riferì dell’imminenza del colpo di stato e sollevò la determinazione di organizzare lo sciopero generale previsto dalla CNT. Quando la breve riunione finì e la maggioranza se ne andò al proprio sindacato, Bentancurt non riuscì a decidersi a lasciare la sede.

“Cosa faccio adesso?”, disse Bentancurt, seduto con la testa tra le mani e piangendo, secondo il racconto di un altro dei presenti alla riunione. “Vai e fai il tuo dovere”, avrebbe risposto uno dei suoi compagni comunisti. Bentancurt se ne andò, ma non si sa dove andò, e nei giorni successivi fu impossibile trovarlo, sia nel sindacato che nei luoghi di lavoro dove era stato deciso lo sciopero.

Ignacio Huguet (Partito Socialista), segretario del COT (Congreso Obrero Textil) e membro del Comando della CNT, ha incontrato Bentancurt per strada sabato 30 giugno, nei pressi dell’Avenida General Flores. Secondo il leader tessile, Bentancurt gli ha detto che stava cercando il Comando della CNT per riferire che lo sciopero dei trasporti era insostenibile.

Un uomo scomparso e un sindacato crollato? Ebbene, sì, all’epoca questo era possibile. C’erano molti sindacati che dipendevano dalla presenza di uno, due o tre leader, senza strutture intermedie e di base in grado di supplire all’assenza di un leader. Questo verticismo si verificava più frequentemente nei sindacati che seguivano le linee guida del Partito Comunista.

Tuttavia, non è questa l’intera spiegazione di ciò che accadde in quel settore durante lo sciopero generale. Il Comando dello sciopero della CNT e del PCU ha tentato di recuperare l’interruzione dei trasporti e ha chiamato Salvador Escobar, un vecchio dirigente sindacale dell’AMDET (azienda di trasporto urbano del Comune di Montevideo), che era stato assegnato a compiti interni al Partito.

Escobar ha raccontato che domenica 1° luglio gli è stata affidata la missione di ripristinare lo sciopero all’AMDET. “Bentancurt aveva iniziato a dare l’orientamento per tornare al lavoro”, ha spiegato l’ex dirigente sindacale. Da un bar vicino alle officine AMDET, Escobar è riuscito a raggruppare i lavoratori lunedì e a raggiungere un accordo per paralizzare le unità martedì in tutte le stazioni, ma era convinto che lo sciopero non potesse andare oltre se il sindacato doveva rimanere unito.

“Se i blu (le unità AMDET) si fermano, lo sciopero è assicurato”, era lo slogan che definiva le condizioni di lotta in tutto il sindacato. Per Escobar, la risposta dei trasporti era stata data nei fondamentali. “La classe operaia da sola non può farcela, diventeremo sempre più deboli”, era la loro posizione. Ma Escobar ha sottolineato che il comando della CNT è stato consultato e ha approvato la fine dello sciopero in AMDET.

“Quello che è successo in AMDET è stata una sorpresa. La responsabilità non è solo di Bentancurt, sarebbe una spiegazione troppo facile”, ha commentato Mario Plasencia, segretario generale dell’Organización Obrera del Ómnibus (Tres O), il sindacato di CUTCSA (la principale azienda privata di trasporto urbano e suburbano fino ad oggi), che risponde alla CNT. La situazione nella CUTCSA era complessa, perché esisteva il Sindicato Autónomo del Ómnibus (SAO), con un peso simile a quello del Tres O, e c’erano 1.600 lavoratori-proprietari, a causa dell’organizzazione cooperativa dell’azienda.

“L’appropriazione di un bene privato non è mai stata presa in considerazione. Il trattenimento delle unità ha significato un conflitto con i padroni”, ha risposto Plasencia quando gli è stato chiesto della dispersione o della rimozione di una parte degli autobus per evitare che uscissero in strada. I lavoratori che hanno occupato gli uffici, le officine e il parcheggio più grande della CUTCSA sono stati sgomberati sabato 30 e non hanno potuto rioccupare, perché i militari hanno lasciato una guardia permanente sul posto.

“I padroni non hanno agito come in un conflitto interno, hanno rispettato l’atteggiamento dei lavoratori in difesa delle istituzioni, ma non si sarebbero comunque fermati”, ha spiegato il leader dei Tre O. Dopo i decreti repressivi del 4 luglio e i “plebisciti” organizzati dai militari, il sindacato autonomo è tornato al lavoro. I Tre O hanno continuato a scioperare fino alla decisione della CNT di revocare lo sciopero, ma rappresentavano un quarto del personale dell’azienda.

“Le informazioni che avevamo nella CNT sul livello di organizzazione dei trasporti erano false. Forse per un conflitto di protesta avrebbe funzionato, ma nello sciopero generale era rapidamente crollata”, ha spiegato Luis Iguiní (leader della Confederazione dei Funzionari di Stato, membro del Partito Comunista), allora membro della segreteria della CNT. Salvador Escobar, che a un certo punto fu coinvolto in questo episodio, si rammaricava che nel movimento sindacale non fosse stata aperta alcuna istanza per analizzare ciò che era accaduto nel settore dei trasporti durante lo sciopero generale.

Diversi sindacati hanno proposto al Comando dello sciopero di dare fuoco agli autobus usciti in strada. Con diverse migliaia di attivisti determinati, la misura era perfettamente realizzabile, ma la CNT naturalmente respinse la proposta. Sia perché aveva appoggiato il ritorno al lavoro nel sindacato AMDET, sia perché non la riteneva una misura conflittuale adeguata. Le tendenze più radicali cercarono di metterla in pratica, ma non avevano capacità sufficienti.

Nella fabbrica tessile La Aurora, durante l’assemblea per la conclusione dello sciopero generale, il leader Juan Ángel Toledo (Partito Comunista) ha affermato che, quando si sarà tracciato un bilancio di quanto accaduto, ai dirigenti dei trasporti dovrà essere data “una medaglia di merda”. Toledo ha raccontato che i suoi ex compagni comunisti lo hanno denunciato alla direzione del partito per questo atteggiamento. A quei tempi non era permesso criticare pubblicamente un compagno, per quanto avesse sbagliato.